Il fenomeno dell’abbandono colturale è di particolare interesse per l’olivicoltura, dato che essa occupa principalmente territori di collina non irrigui, spesso soggetti a gravi limitazioni fisiche (profondità del suolo, altimetria, pendenze) a cui si associano problematiche sociali (invecchiamento della popolazione calo demografico) e strutturali (mancata ricomposizione fondiaria, scomparsa dell’allevamento ovino estensivo associato ad ordinamenti promiscui). Secondo il recente studio del 2020 “The challenge of land abandonment after 2020 and options for mitigating measures” (studio per il Parlamento Europeo del Dipartimento per le Politiche Strutturali e di Coesione della Commissione Europea), il rischio di abbandono colturale si proietta, ulteriormente, almeno fino al 2050 per notevoli superfici in tutti i Paesi UE. L’abbandono non è un problema peculiare della sola filiera olivicola, visto che colpisce con varia intensità, tutte le agricolture delle aree interne.

Frammentazione e mancato adattamento strutturale

Nel caso dell’olivicoltura l’abbandono viene, però, accentuato dal ruolo che esercita la frammentazione sul mancato subentro nell’esercizio dell’attività agricola. La dimensione aziendale, infatti, è il principale fattore nel determinare il subentro di un conduttore nelle aziende con successore, ma ancor più nel caso di aziende senza successore.

Le numerose indagini disponibili in letteratura attestano che la ristrutturazione intervenuta nell’agricoltura italiana negli ultimi decenni ha inciso sulla imponente riduzione del numero di aziende, più che sulla riduzione della superficie utilizzata, avvalorando il ruolo della scala aziendale quale principale fattore di adattamento.

Si tratta di dinamiche ben note e che proiettano i loro effetti sui prossimi decenni, nei quali sono attese ulteriori e significative perdite di aziende e di SAU olivetata, senza che la valutazione del rischio di abbandono abbia avuto adeguata misura e riscontro, anche a causa del suo carattere multifattoriale, che non può essere affrontato con le sole politiche verticali di filiera.

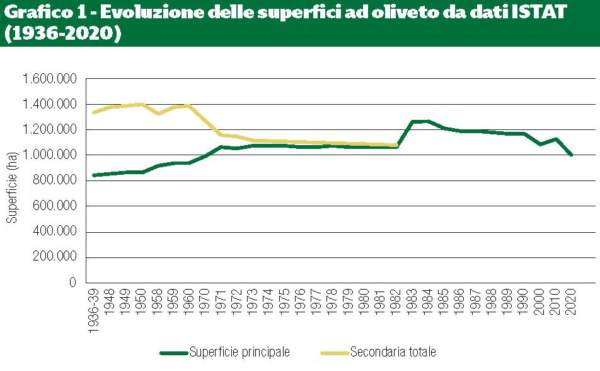

In sede censuaria ne sono stati ratificati gli esiti, per intervalli decennali, anche se il processo di abbandono dell’olivicoltura ha oramai dimensione storica, frutto delle profonde trasformazioni sociali che hanno radicalmente modificato la struttura produttiva del Paese nel XX secolo.

Una rapida disamina degli annuari statistici disponibili nella biblioteca digitale ISTAT permette di rinvenire il picco storico della produzione nazionale di produzione nazionale di olive con quasi 21 milioni di tonnellate nel 1960 ed una produzione di olio di circa tre milioni di tonnellate a fronte di una media di 0,4 milioni di tonnellate registrata nell’ultimo decennio, minimo storico pesantemente condizionato dalla Xylella e dai reiterati fenomeni climatici avversi.

Le statistiche relative al periodo tra il 1950 ed il 1960 ci informano che la superficie complessiva è cresciuta fino al 1960, quando si annoveravano 960.000 ha in coltura specializzata e 1.395.000 ha in coltura promiscua, per calare poi costantemente nell’arco di 60 anni fino ai 994.320 ettari di SAU censiti nel 2020 (grafico 1) su 1,12 milioni di ettari di SAT, a loro volta distribuiti tra 619.378 aziende. (...)

In particolare, per l’olivicoltura della dorsale appenninica, pesano le criticità di una classe modale di aziende saldamente ancorata alla dimensione fino ad 1 ettaro di SAU e una dimensione media aziendale inferiore ai 2 ettari: una olivicoltura rimasta vitale in una logica di autoconsumo, ma con trend demografici che, già 40 anni fa, rendevano facile preconizzare l’esito dell’attuale transizione per la SAU frammentata: senza successori e senza accesso alle politiche. (...)

Le definizioni normate di abbandono e rischio

In materia di terreni incolti o in abbandono, le normative nazionali succedutesi negli ultimi 80 anni riflettono il progressivo affievolirsi della questione agraria, come attesta il fatto che la stessa definizione dell’incolto o dell’abbandono è mutevole in relazione alle diverse dinamiche sociali:

- una prima nozione del 1944 (v. “Le definizioni di abbandono colturale”, 1) fa riferimento ad un terreno anche solo insufficientemente coltivato, o suscettibile di passare da ordinamenti estensivi ad intensivi, ed era funzionale al contrasto del latifondo in un momento storico, a guerra ancora in corso, caratterizzato dall’occupazione delle terre da parte dei braccianti;

- una seconda definizione dell’abbandono, recata dalla legge 440/1978 (2) introduce il parametro delle 2 annate agrarie di mancata utilizzazione colturale ed è quella valorizzabile ai fini dell’attivazione delle Banche della Terra (BdT) nelle singole Regioni, gran parte delle quali hanno poi optato per i tre anni di mancata coltura;

- una terza nozione di abbandono, ulteriormente affievolita, è quella recata dalla legge 123/2017, valida per le sole regioni del Mezzogiorno (3) che fa riferimento a 10 anni di mancata coltivazione del fondo; a 7 anni dalla legge, si ha evidenza, dagli atti deliberativi di alcune decine di comuni del Mezzogiorno, dell’avvio di una minima attività ricognitiva, incentrata soprattutto su superfici di proprietà pubblica o di demanio collettivo per le quali i Comuni ex Regno di Napoli sono tuttora enti esponenziali; in ogni caso non sono disponibili dati ufficiali sulla effettiva mobilitazione di superfici di proprietà privata, e relative qualità di coltura, a favore di nuovi conduttori;

- successivamente, con DM 7 giugno 2018, n. 5465 è stato introdotto ai soli fini PAC un “Registro grafico delle superfici non mantenute”, che dopo tre anni diventano superfici abbandonate, appositamente codificate nel GIS del SIAN (667 seminativi abbandonati; 668 colture arboree abbandonate); tale categorizzazione è applicabile solo alle superfici ricomprese in un fascicolo aziendale di un agricoltore attivo e non viene applicata per rilevare le dinamiche della SAU non a fascicolo.

I limiti della normativa

Sulla scorta della sommaria disamina normativa, sono evidenti i limiti di tutte le definizioni normate di abbandono colturale:

- in primo luogo, nessuna di esse implementa la dinamica di rinaturalizzazione tutelata nella sfera paesaggistico-ambientale, in virtù di una rinnovata gerarchia normativa;

- in secondo luogo, nessuna definizione è associata all’Anagrafe Aziendale introdotta fin dal 1999 ed attuata dal 2001 in poi.

Di particolare importanza, per la filiera olivicola, la prima definizione che approccia invece al rischio di abbandono, ovvero quella introdotta a livello nazionale in attuazione del Reg UE 1220/2011 e riportata più recentemente nel DM 70574 del 12/02/2021 che, nel configurare le misure di sostegno per il miglioramento dell’impatto ambientale dell’olivicoltura, definisce gli uliveti ad alto valore ambientale e a rischio di abbandono sulla scorta di soli parametri fisici, ovvero condizioni orografiche difficili, attestate da pendenza > 15% e quota altimetrica > 300 m., a loro volta in combinazione con almeno una delle seguenti condizioni:

- sesto d’impianto irregolare;

- età degli oliveti > 50 anni;

- presenza di esemplari di particolare interesse (età plurisecolare, grande dimensione);

- presenza di particolar sistemazioni idraulico-agrarie del terreno (muretti a secco, terrazzamenti, ecc.).

Pur con tutti i limiti derivanti dalla mancata implementazione, tra i fattori di rischio, della componente antropica della frammentazione fondiaria e (parametri entrambi misurabili nel caso di superfici a fascicolo aziendale, in virtù di un CUAA associato ad un titolare di età nota, e a parcelle omogenee georeferenziate contenute in un fascicolo grafico), è significativo il fatto che una definizione di rischio di abbandono venga normata per la prima volta, esclusivamente per la filiera olivicola, anche se nell’ambito di specifica norma settoriale finalizzata al sostegno degli investimenti.

È di tutta evidenza, pertanto, che una analisi del rischio di abbandono debba necessariamente far riferimento ad elementi che la digitalizzazione dei dati aziendali ha reso ampiamente disponibili negli ultimi 15 anni, soprattutto se si considera che gli interventi di ristrutturazione dei vecchi impianti, finanziati attraverso i progetti di filiera con il DM 23 novembre 2011, oltre a prevedere una SAU minima di 2 ettari, finalizzavano le risorse ai soli produttori che oltre ad avere le superfici olivetate a fascicolo, fossero anche aderenti ad OP riconosciute.

Se tutte le politiche strutturali presuppongono un Agricoltore Attivo, una SAU a fascicolo e, in alcuni casi, anche la partecipazione ad una filiera organizzata, prescindere da tali elementi nella valutazione del rischio di abbandono per una filiera fragile come quella olivicola, e perseverare in analisi su dati censuari che non tengono conto di tali precondizioni, non permette di misurare i fenomeni nella loro più grave prospettiva, ovvero la perdita definitiva di ulteriori centinaia di migliaia di ettari olivetati attualmente non destinatari di politiche strutturali.

Conclusioni

Il vigente Piano Olivicolo Nazionale del 2016 dà atto che circa 2/3 delle aziende olivicole sono in condizione di fragilità. La sintetica disamina effettuata ci restituisce il seguente quadro di sintesi:

- la UE stima una ulteriore avanzata dell’abbandono fino al 2050, anche in considerazione dell’invecchiamento e spopolamento rurale;

- le politiche attive di filiera si concentrano su aziende con una SAU olivetata almeno doppia di quella mediamente detenuta dalle aziende italiane;

- la leva fiscale a favore del riordino fondiario non riesce ad invertire la tendenza all’abbandono a causa del basso volume di alienazioni rispetto all’entità delle superfici in disattivazione produttiva, finora mai mobilitate, neanche in Regioni che vantano vari modelli attivi di “Banca della Terra” (BdT);

- il processo di transizione da oliveto incolto a bosco misto, ad oggi, non trova adeguati elementi di contrasto, alla luce dell’onerosità delle procedure ad istanza singola e alla luce della mancata implementazione, nelle normative regionali, delle previsioni da Testo Unico Forestale, funzionali al recupero degli elementi di agricoltura tradizionale, che restano finora inattuate; a fronte della nuova gerarchia delle fonti, che collocano in posizione sovraordinata le normative paesaggistico-ambientali, il mondo agricolo sconta anche il ritardo ventennale finora accumulato nella valorizzazione dei dati da immagine per documentare nei PTPR l’agricoltura estensiva con valenza paesaggistica; la fragilità strutturale e la combinazione massima dei regimi vincolistici sulle aree interne (idrogeologico, paesaggistico, Natura 2000 e forestale) possono meglio valutarsi negli esiti attuali su scala regionale: qualche decina di ettari di oliveti sottratti al rimboschimento in collina a fronte di decine di migliaia di ettari in disattivazione;

- in una situazione di deficit produttivo sempre più strutturale, il mercato dell’olio EVO tenderà ad essere sempre più segmentato per fasce di prezzo associate ad elementi di reputazione territoriale, varietali e/o qualitativi, che dovrebbero favorire le aree in quota più vocate, con un possibile contrasto della disattivazione su scala regionale;

- in assenza di qualsiasi disegno di riforma fondiaria (senza considerare che l’ultima fu finanziata con le risorse del Piano Marshall) al momento non sono disponibili strumenti di facile applicazione per mobilitare alcune decine di migliaia di ettari olivetati (in capo ad aziende silenti) e portare la SAU olivetata aziendale ad almeno 3-4 ettari, al fine di favorire, oltre che l’accesso alle politiche di filiera, il futuro subentro anche in aziende senza conduttori che sarà determinato dall’ulteriore senilizzazione, il cui impatto è immediatamente stimabile su scala territoriale di dettaglio, sulla scorta dei dati anagrafici dei conduttori della SAU a fascicolo e degli indici demografici su scala comunale.

L’articolo completo è disponibile per i nostri abbonati su Olivo e Olio n. 4/2023

Sfoglia l’edicola digitale e scopri le formule di abbonamento a Olivo e Olio